焚き火を囲んで過ごす時間って、なんとも言えない癒やしがあります。

パチパチと燃える音や、ゆらめく炎を眺めながらのひとときは、キャンプでの醍醐味のひとつ。

焚き火をした楽しい時間のあとに、必ずやってくるのが灰の処理。

「どうやって持ち帰ればいいの?」

「家で捨てるときは、何ゴミになるの?」

…そんなふうに悩んでしまったこと、ありませんか?

この記事では、焚き火のあとの灰や燃えカスを、安全に処理する方法を実際に調べてまとめました。

キャンプ場での処分方法、自宅に持ち帰るときのコツ、火を確実に消すためのアイテムなど、初心者の方でも分かりやすいようにご紹介しています

- 灰処理がもっとラクでスマートに

- ZEN Campsのアッシュキャリーが人気の理由は?

- 使い方はとてもカンタン!

- 焚き火の灰処理は大事

- 火災の危険性がある

- 環境への配慮も大切

- 【キャンプ場編】灰捨て場があれば利用しよう

- 【持ち帰り編】灰捨て場がないときはどうする?

- 火消し壺を使う

- 火消し袋を使う(軽量&コンパクト)

- アルミホイルで包む(応急処置)

- 水で冷やす

- 【自宅での捨て方】自治体ルールをしっかり確認

- やってはいけない灰処理(トラブルを防ぐために大切)

- 【まとめ】

参考リンク

灰処理がもっとラクでスマートに

「焚き火やバーベキューのあとの灰や燃えカスって、意外と処理が面倒」

昔ながらの火消し壺も便利だけれど、重たくてかさばるのがネック…。

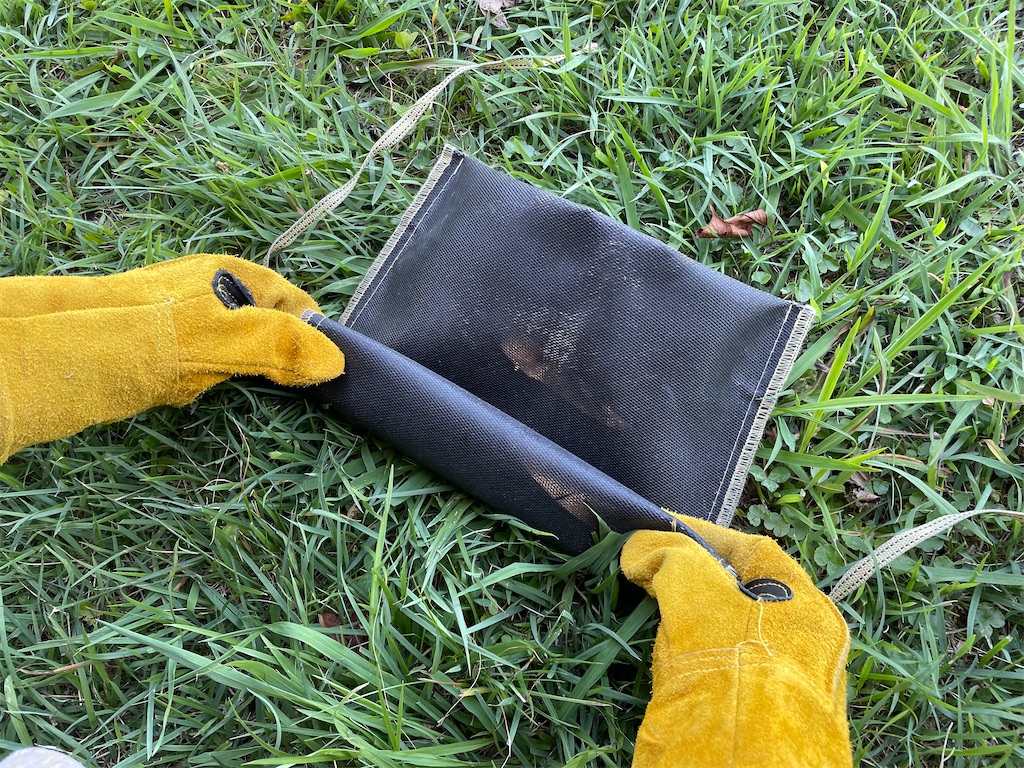

我が家が愛用しているのが「ZEN Campsのアッシュキャリー」。

今では、灰処理の必需品になっています。

「以前は、炭や燃えカスを消火・持ち帰るには火消し壺が主流でした。火消し壺は、収納や持ち運びなどにも不便…」

最近では、軽くてコンパクトに収納できる火消し袋が主流になってきています。

ZENCampsのアッシュキャリー は、数ある火消し袋の中でも人気の高い商品。

関連リンク

【実際に試した】火消し袋のおすすめは100均?アッシュキャリー?

ZEN Campsのアッシュキャリーが人気の理由は?

📌コンパクトにたためて、持ち運びがラク!

🔸アッシュキャリーの魅力は、なんといってもコンパクト性。

🔸使わないときは手のひらサイズに折りたたみ可能で、我が家では常に車に入れっぱなし。

🔸使いたいときにサッと取り出せて、とても便利。

📌水洗いできて、いつでも清潔

🔸焚き火のあとって、どうしても汚れがつきもの。

🔸アッシュキャリーは汚れたら水洗いが可能。

🔸我が家では、軽い汚れならパンパンとはたいて落とし、しつこい汚れは食器洗剤などを使って水洗いしています。

🔸洗うことができるので、清潔な状態を常にキープできます。

📌自立するから、1人でも灰が入れやすい

🔸ZEN Campsのアッシュキャリーは自立式。

🔸袋がしっかり立ってくれるので、灰や炭がスムーズに入れられます。

🔸入り口が大きく開く構造になっており、燃えカスもサッと投入。

🔸1人でもラクに後始末できるので、本当に助かります。

📌水を使わずに鎮火できるから安心

🔸火の後始末といえば「水で消す」方法を思い浮かべがちですが、アッシュキャリーは、袋を折りたたんで縛るだけで鎮火できます。

🔸5分ほどはほんのり熱を持っていますが、15分もすれば完全に冷却。

🔸空気を遮断して鎮火するので、煙や蒸気も出ず、安全で安心です。

📌丈夫な素材で、長く使える

🔸しっかりとした厚みがある素材で作られていて、チクチク感もなく手触りが良いです。

🔸耐熱性・耐久性に優れていて、何度使ってもヘタらないのがポイント。

📌シンプルでかっこいいデザイン

🔸キャンプ道具は、見た目にもこだわりたいです。

🔸ZEN Campsのアッシュキャリーは、マットなブラックに控えめなロゴが入ったスタイリッシュなデザイン。

🔸キャンプサイトに置いておくだけで、インテリアになります。

📌炭の燃えカスもそのまま収納OK

🔸焚き火だけでなく、バーベキュー後の炭の処理にも大活躍!

🔸使用後の炭や細かい燃えカスもまとめて収納できるので、グリルを使う方にもおすすめ。

使い方はとてもカンタン!

「使い方はとてもシンプルで、5ステップで簡単に扱えます」

空気をしっかり遮断することで、完全に鎮火します。

ステップ1️⃣: 袋を広げて自立させる

ステップ2️⃣: 入口を少し折って開きやすくする

ステップ3️⃣: 冷めかけた灰や燃えカスを投入

ステップ4️⃣: 袋を2〜3回折りたたんで、付属の紐でしっかり縛る(カラビナでの固定もOK)

ステップ5️⃣: そのまま30分ほど放置すれば、完全に鎮火!

焚き火の灰処理は大事

「焚き火のあとの灰は、見た目は白っぽくて冷えていそうに見えても、まだ中が熱を持っていることがあります」

処理の仕方を間違えると、思わぬトラブルの原因になってしまいます。

火災の危険性がある

「完全に燃え尽きていない炭や灰には、火種が残っていることがあります」

そのまま袋に入れて車に積んだり、自宅に持ち帰ったりすると、再び火が付いてしまう…なんてことも。

環境への配慮も大切

「自然の中に灰をそのまま放置してしまうと、土壌への影響が出ることもあります」

着火剤や人工炭を使った場合は、成分によって自然環境に悪影響を与えることも。

焚き火を楽しむ人として、マナーを守った後始末を心がけたいです。

【キャンプ場編】灰捨て場があれば利用しよう

「キャンプ場によっては、専用の灰捨て場が設置されていることが多いです」

チェックイン時に「灰はどこに捨てればいいですか?」など、スタッフに確認しておきましょう。

👉必ず完全に冷めてから捨てること

✅熱を持ったまま捨てると、火災の原因になることがあります。

👉異物は混ぜないこと

✅アルミホイル、鉄串、ガラスなどが混ざっていないか、しっかり確認しましょう。

👉灰が濡れていない状態が理想

✅濡れた灰は、灰捨て場でカビや臭いの原因になることもあります。

【持ち帰り編】灰捨て場がないときはどうする?

「デイキャンプや無料のキャンプ場、または灰捨て場が設置されていない所では、灰を自宅まで持ち帰って処理する必要があります」

火消し壺を使う

「焚き火のあと、まだ熱が残っている炭や灰をそのまま入れて使える「火消し壺」は、安全性が非常に高いアイテム」

📍火消し壺のメリット

✅空気を遮断して、自然に火を消してくれる

✅密閉できるので、車に積んでも安心

✅灰の飛散を防げる

「我が家では、尾上製作所の火消しつぼになる七輪を使用しています」

七輪としても使え、火消し壺にもなるので便利。

火消し袋を使う(軽量&コンパクト)

「最近では、折りたためる耐熱タイプの火消し袋が人気」

コンパクトに収納でき、荷物がかさばらないのがポイント。

ZEN Campsのアッシュキャリーは、いろいろある火消し袋の中で、人気の売れている商品。

「ZEN Campsのアッシュキャリーの口コミと評判は、下記のような感じ」

アルミホイルで包む(応急処置)

「専用アイテムはないけど、持ち帰らないといけない…。そんなときには、アルミホイルを使った応急処置がおすすめ」

📌方法:

1️⃣完全に冷めた灰をアルミホイルの上にのせる

2️⃣包み込むようにしっかりと巻く

3️⃣念のためもう一重に包む(2重にすることで安全性UP)

4️⃣冷えたらジップ袋などに入れて持ち帰る

水で冷やす

「見た目では冷えているかわからない」「安全に早く消したい」

そんなときは、水バケツで炭や灰を冷却する方法がオススメ。

📌正しい冷却手順

1️⃣水を張ったバケツを準備する

2️⃣火バサミなどで、1個ずつゆっくりと炭や灰を入れる

3️⃣急激な温度変化による蒸気や飛び跳ねに注意!

4️⃣冷却後は取り出してビニール袋に入れ、持ち帰る

⚠️バーベキューコンロや焚き火台に直接水をかけるのはNG!急激な冷却で変形したり、灰が泥状になって後片付けが大変になります。

【自宅での捨て方】自治体ルールをしっかり確認

「何ゴミに出せばいいのか迷いがちな灰や炭ですが、お住まいの自治体のルールに沿ってきちんと処理することが大切」

「しっかり冷めていること」を必ず確認しましょう。

熱が残っていると、ゴミ袋の中で再燃する恐れもあります。完全に冷ました状態で処分してください。

🔍 一般的な灰や炭の捨て方

| 分類 | 処分方法 |

|---|---|

| 灰(完全に冷えたもの) | 可燃ごみとして出せることが多い |

| 炭(未使用 or 焼き残り) | 不燃ごみや資源ごみになる場合あり |

| 濡れている灰 | 一度乾かしてから袋に入れて処分 |

⚠️自治体によって、分け方や出し方は細かく違います。

「○○市 炭 ごみ」「○○市 灰 ゴミ」などで検索して、お住まいの地域のルールを確認しておくのが安心です。

📌仙台市

✅火が完全に消えたことを確認したうえで、家庭ごみ指定袋に入れ、指定曜日にごみ集積所に出してください。

参考リンク

📌長野市

✅可燃ごみの日に、ぬれても破れない丈夫な袋に入れ、灰と明記して出してください。

参考リンク

📌明石市

✅灰(練炭、線香など)は水を含ませて少量ずつ、スーパーの小袋などに入れたうえで、燃やせるごみの袋にまぜて出してください。重くなりすぎないよう注意。

参考リンク

📌甲賀市

✅灰(豆炭・れん炭)は燃えるごみ。必ず完全に火を消してから処分すること。

参考リンク

やってはいけない灰処理(トラブルを防ぐために大切)

📌灰をそのまま地面に捨てる

⚠️自然の中にそのまま灰を残してしまうのはNG。火種が残っていると再燃の危険があり、土壌にも影響を与えてしまいます。

📌川や海に流す

⚠️「灰なら自然に戻るんじゃない?」と思いがちですが、川や海に流すのはNG。灰が固まって水路をふさいだり、人工炭の成分が環境に影響を与える可能性があります。

📌灰を土に埋める

⚠️見えなくなるから大丈夫…と思いがちですが、灰を土に埋めるのもNG。火種が残っていると、埋めた場所でくすぶり続けて再燃の危険があります。人工炭や着火剤の成分が土壌に残ることで、環境に影響を与える可能性も。

📌熱いままビニール袋に入れる

⚠️外側は冷めていても、中心部だけ熱くなっている灰はとても危険。ビニール袋が溶けたり、袋の中で再燃する可能性があります。

📌焚き火台に直接水をかけて消火する

⚠️一気に冷やすと、焚き火台が変形したり、灰が泥状になって後片付けが大変に…。周囲に熱い水が飛び散ることもあるので危険です。

📌排水口に流す

⚠️キッチンやキャンプ場の水場に流すのは絶対NG。配管の詰まりや故障につながります。

📌金属・ガラス・アルミホイルなどを混ぜて捨てる

⚠️灰捨て場に異物が入ると、処理の妨げになります。灰と炭だけを分けて捨てるようにしましょう。

📌熱が残ったまま車に積む

⚠️車内は密閉空間なので、少しの火種でも再燃の危険があります。必ず完全に冷ますか、火消し袋・火消し壺で空気を遮断してから積み込みましょう。

【まとめ】

焚き火をした後に出る灰は、しっかりとした後始末が必要。

安全に消火して、周囲への配慮を忘れずに処理することで、次のキャンプも気持ちよく楽しむことができます。

持ち帰るときは「冷ます・包む・密閉する」が基本。

火消し袋や火消し壺など、専用アイテムを使えば、より安全でスマートに持ち帰ることができます。

自宅では、お住まいの自治体のルールに従って処分しましょう。

ぜひ今回の記事を参考に、灰処理の方法を見直してみてください。

以上、「【実際に試した】自宅で焚き火の灰処理!持ち帰り方と捨て方」でした。

Q. 焚き火のあとの灰処理ってどうするのが正解?

A. 焚き火後の灰は、完全に冷ました状態で処分することが鉄則です。キャンプ場に灰捨て場があればそこへ捨て、自宅に持ち帰る場合は火消し袋や火消し壺を使って安全に処理しましょう。

Q. 焚き火の灰は可燃ごみ?不燃ごみ?

A. 一般的には、完全に冷めた灰は可燃ごみとして出せることが多いです。一方で、未使用の炭や焼き残りは不燃ごみや資源ごみになる自治体も。必ずお住まいの自治体のルールを確認しましょう。

Q. 焚き火の灰を自宅に持ち帰るときのコツは?

A. ポイントは3つ!

1️⃣ しっかり冷ます

2️⃣ アルミホイルや耐熱袋で包む

3️⃣ 密閉して持ち帰る

特に「ZEN Campsのアッシュキャリー」のような火消し袋を使えば、安全かつスマートに持ち帰れます。

Q. 火消し壺と火消し袋、どっちが便利?

A. 火消し壺は密閉性が高く再利用にも便利ですが、やや重くかさばります。最近では、軽量で折りたためる火消し袋(アッシュキャリーなど)が人気。持ち運びのラクさで選ぶなら袋タイプがおすすめです。

Q. 火消し袋「ZEN Campsアッシュキャリー」の魅力は?

A. コンパクトに畳めて、自立式で使いやすく、水洗いもOK。空気を遮断して火を消すので水不要で安心!シンプルでおしゃれなデザインも魅力です。

Q. 火が消えたように見える灰って、まだ熱を持ってる?

A. はい、見た目では冷えていても内部に熱が残っていることがあります。これが再燃や火災の原因になるので、確実に冷ますか、密閉容器で空気を遮断しましょう。

Q. 焚き火の灰をアルミホイルで包んで持ち帰っても大丈夫?

A. 応急処置として有効です。ただし完全に冷ました灰限定で行ってください。2重に包み、ジップ袋などに入れて持ち帰ると安心です。

Q. キャンプ場に灰捨て場がある場合の注意点は?

A. 必ず完全に冷ました灰のみを捨てること。金属やガラスなどの異物を混ぜないよう注意し、濡れた灰も避けるのがマナーです。

Q. 自宅での焚き火灰の捨て方は?

A. 自治体によって異なりますが、たとえば:

-

仙台市:完全に火を消して家庭ごみに

-

長野市:袋に「灰」と明記し可燃ごみに

-

明石市:水を含ませて少量ずつ可燃ごみへ

-

甲賀市:完全に鎮火した灰は燃えるごみへ

必ず事前に**「○○市 灰 ゴミ」などで検索**して確認しましょう。

Q. 炭や灰を水で冷やすのは安全?

A. 水バケツで冷やすのは効果的ですが、急な温度変化で蒸気や飛び跳ねに注意が必要です。直接焚き火台に水をかけると破損や泥状になるリスクがあるのでNGです。

Q. 焚き火の灰を放置するとどうなるの?

A. 灰の中に火種が残っていると再燃のリスクが高く、火災の原因になります。また、自然環境への影響もあるため、その場に放置するのは絶対NGです。

Q. バーベキュー後の炭の処理にもアッシュキャリーは使える?

A. はい、細かい炭や燃えカスも収納できるので、バーベキュー後にも大活躍します。火が消えていればそのまま袋に入れてOKです。

Q. 焚き火の撤収をラクにするアイテムは?

A. 火消し袋や火消し壺のほかに、耐熱手袋・火バサミ・金属トレーもあると便利です。特に、自立型の火消し袋は作業効率が大きくアップします。

| 分類 | 内容 |

|---|---|

| ZEN Camps アッシュキャリーの特長 | |

| コンパクト性 | 手のひらサイズに折りたたみ可能。車に常備できて便利 |

| 水洗いOK | 軽い汚れははたいて落とし、しつこい汚れは水洗いで清潔に |

| 自立式 | 袋が自立し、1人でも灰や炭を入れやすい |

| 水を使わず鎮火 | 袋を折って縛るだけで安全に鎮火。煙も蒸気も出ない |

| 丈夫な素材 | 耐熱・耐久性があり、手触りも良好で長く使える |

| デザイン性 | マットブラックのスタイリッシュな見た目 |

| 炭の後始末に最適 | 使用後の炭・燃えカスもまとめて収納可能 |

| アッシュキャリーの使い方(5ステップ) | |

| STEP1 | 袋を広げて自立させる |

| STEP2 | 入口を少し折って開きやすくする |

| STEP3 | 冷めかけた灰や燃えカスを投入 |

| STEP4 | 2〜3回折って縛る(カラビナ固定もOK) |

| STEP5 | 30分ほど放置して完全鎮火 |

| 灰処理で注意すべき点 | |

| 火災の危険性 | 中に火種が残っている場合がある。完全に鎮火を確認 |

| 環境への配慮 | 自然にそのまま捨てるのはNG。人工炭の成分にも注意 |

| キャンプ場での灰処理 | |

| 灰捨て場を利用 | チェックイン時に場所を確認。完全に冷めた状態で捨てる |

| 混ぜない | アルミホイルや鉄串、ガラスなどは混ぜない |

| 乾いた灰が理想 | 濡れた灰は臭いやカビの原因に |

| 持ち帰り方法 | |

| 火消し壺 | 密閉して自然に火を消す。車に積んでも安心 |

| 火消し袋 | 軽量・コンパクトで持ち運びやすい。アッシュキャリーなど |

| アルミホイル | 完全に冷えた灰を包んで応急処置。2重に巻いて持ち帰る |

| 水で冷やす | バケツに入れてゆっくり冷却。急激な変化に注意 |

| 自宅での処分方法(例) | |

| 仙台市 | 家庭ごみ指定袋で、指定曜日に集積所へ |

| 長野市 | 「灰」と明記して、丈夫な袋で可燃ごみの日に |

| 明石市 | 少量ずつ水を含ませてスーパー袋などに入れて可燃ごみへ |

| 甲賀市 | 完全に火を消してから燃えるごみとして処分 |

| 一般的なルール |

|